2025年の春闘がヤマ場を迎えています。基本給を底上げするベースアップと定期昇給を合わせた賃上げ率は平均で5.40%と発表がありました。1991年の5.66%に続く高い水準となっています。人手不足が深刻化する中、採用強化や離職防止を目的に高水準の賃上げに応じる企業が多いようです。物価上昇を上回る賃上げは景気回復の鍵を握っており、今後中小企業に波及するかが注目されます。

医療・介護の業界においても「賃上げ」がいつにも増して取り上げられており、他の業界との給与格差が人材の流出につながってしまうといった懸念があるようです。昨春、診療報酬改定と介護報酬改定が同時に実施され、その目玉は職員の賃上げでした。医療・介護ともに令和6年度に2.50%、令和7年度に2.00%のベースアップ実現が掲げられていました。

報酬改定と賃上げ

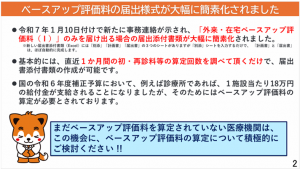

医療従事者の賃上げにかかる具体的な方策はベースアップ評価料を算定することです。このベースアップ評価料は、受け入れた報酬額がそのまま職員へ支給されることになります。ベースアップ評価料の算定には届出が必要で、厚生労働省は専用のホームページを開設しており、その力の入れ具合が伺えます。

評価料の算定には手間がかかり敬遠する医療機関が多いため、届出方法の見直しが行われ、日本医師会ではその簡素化について下記のようなリーフレットを作成しています。

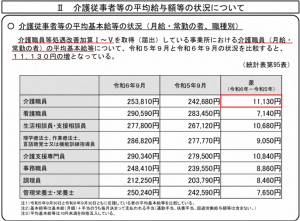

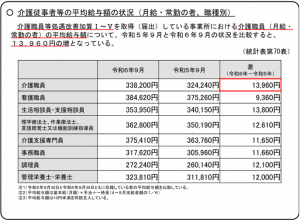

また、介護においては2024年度報酬改定で職員の「処遇改善に係る加算の拡充」が実施されていました。これまでに設けられた3つの「介護職員等の処遇改善に向けた加算」(介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)を一本化・充実した「介護職員等処遇改善加算」が新設されたのです(医療と同様に受け入れた報酬額はそのまま職員へ支給)。そして先日3月18日、厚生労働省は2024年度の「介護従事者処遇状況等調査」を公表しました。これによると、介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所の介護職員(常勤)の「基本給等(令和6年9月)」は平均で前年比4.60%(11,130円)上昇し253,810円でした(平均給与額は13,960円上昇し338,200円)。下表のとおり、その他の介護従事者等(看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケアマネージャー、事務職員など)の基本給等も上昇しており、加算拡充の効果が見られます(※基本給等=基本給+毎月決まって支払われる手当)。

賃上げ促進税制の活用

実は昨年、厚生労働省が発表した2024年度診療報酬、介護報酬改定のそれぞれには「賃上げ促進税制の活用」が明記されていました。受け取った報酬をそのまま職員へ支給するだけでは事業者に直接的なメリットがないことを考慮し、賃上げ促進税制を活用することで事業者もメリットを享受できることを示していたのです。この税制は2013年に導入された後、少しずつ形を変えながら継続されています。導入当初は算定方法が複雑で事務処理が煩雑になるため敬遠されていましたが、その後かなり簡素化されたことにより最近ではずいぶんハードルが低くなりました。事業者が全職員(役員等を除く)へ支払った給与総額が前期比で2.50%以上増加すれば、それだけで給与増加額の30%を税額控除できる(1.50%以上2.50%未満増加の場合は15%の税額控除)という、とてもシンプルな算定方法になったのです(給与補填される補助金などを控除して算出)。ぜひ一度、税額控除できる金額と「ベースアップ評価料」や「介護職員等処遇改善加算」の事務作業にかかる手間賃とを、比較、検討してみてはいかがでしょうか。なお、税制の詳細についてはこちらをご覧ください。

(樋口)